Entre em nosso grupo

2

Continua depois da publicidade

Terremoto que devastou o Haiti em 2010 | Agência Brasil/Wikimedia Commons

Você costuma acompanhar notícias sobre a América Latina? Se a resposta for não, fique despreocupado, essa é intenção da Indústria Jornalística brasileira. Há muitos anos, teóricos do jornalismo de todo o país buscam entender esse fato e provar sua existência.

Continua depois da publicidade

Pensando nisso, esse trabalho foi feito para comprovar a diferença de importância que esse tipo de mídia dá para eventos que acontecem nos Estados Unidos e na Europa, em comparação com o que acontece com os vizinhos latino americanos.

No estudo, feito como uma Iniciação Científica na Escola de Comunicações e Artes da USP, duas catástrofes foram comparadas. A primeira delas foi o Furacão Katrina, que aconteceu em 2005 nos Estados Unidos, e a outra foi o terremoto que devastou o Haiti em 2010.

Confira aqui a pesquisa na íntegra e os resultados surpreendentes dessa comparação!

Continua depois da publicidade

Furacão Katrina devastou Nova Orleans em 2005 (Foto: Pxhere)

Furacão Katrina devastou Nova Orleans em 2005 (Foto: Pxhere)Apesar de ser fundamental para o conhecimento do público, a transmissão de informações jornalísticas apresenta diversos problemas, especialmente no âmbito internacional feito pela indústria jornalística, como a falta de aprofundamento nas temáticas mundiais e a ausência de características humanizadoras (Costa, 2022, p.1). Essa lacuna é muito evidente quando o foco da notícia são os países do sul global, que são tratados com menor importância na geopolítica capitalista.

Em geral, o conteúdo internacional trazido pela Indústria Jornalística no Brasil é proveniente de agências de comunicação no exterior. A problemática envolvida nesse quesito é que a maioria dessas agências tem sede na Europa e nos Estados Unidos, países que representam grande poder econômico. Esse aspecto muitas vezes influencia no conteúdo que é vendido para o Brasil, trazendo uma visão eurocêntrica, norte-americana e ocidental para o jornalismo local.

Tendo em vista tal problemática, o presente trabalho buscou encontrar exemplos da discrepância entre a importância dada a acontecimentos nos países centrais do capitalismo mundial e nos vizinhos da América Latina. Para isso, comparou-se a cobertura jornalística de duas tragédias naturais pelo mesmo veículo, O Estado de São Paulo. Os eventos escolhidos foram: Furacão Katrina, ocorrido em agosto de 2005 nos Estados Unidos, que ocasionou em 1.392 mortes; e o terremoto de janeiro de 2010 no Haiti, que matou cerca de 230 mil pessoas.

Continua depois da publicidade

Apesar da proximidade geográfica, cultural e histórica do Brasil com os outros países da América Latina, a Indústria Jornalística brasileira não considera os acontecimentos dessas nações como importantes o suficiente para que ganhem sua atenção. O processo de escolha de pautas, para que um fato se torne efetivamente uma notícia, passa por várias etapas. Primeiro, há a análise direta do acontecimento, depois, se o contexto permite ou justifica o esforço daquele veículo em transformar o fato em notícia. Após isso, há o processo de redação, independente do tipo de mídia, para tornar a notícia mais próxima, relevante e atual (Barbosa, 2022 a, p.5). Para a mídia hegemônica, acontecimentos latino americanos dificilmente são justificáveis de esforço.

As notícias não são frutos do espelho da sociedade (Pena, 2005, p. 126), mas resultado do processo de seleção dos fatos que irão se tornar notícia e do processo de construção - a transformação do relato desses fatos em notícia. A estes dois processos dá-se o nome de critérios de noticiabilidade. (Barbosa, 2022 b, p. 30)

A definição de países que integram a América Latina é debatida na literatura, por ser um processo não só metodológico, mas também ideológico. A América Latina não pode ser definida apenas por um aspecto, como a língua oficial, pois o que une os países que a ela pertencem são raízes históricas coloniais e culturais que vão muito além dos idiomas. Há nesse grupo, países cujos idiomas oficiais são inglês e holandês, línguas que não são derivadas do latim.

Continua depois da publicidade

O machismo, o racismo, o clientelismo, a condição de economias primário-exportadoras e a violência são alguns dos fatores em comum que os países colonizados compartilham mesmo depois de deixarem o status de colônia. Latino-americanos estiveram unidos durante toda sua história pós chegada dos europeus pela luta, seja ela contra as metrópoles, ou mais adiante, contra os novos impérios coloniais. Acima de tudo, a região é tida como periférica no cenário capitalista global, o que une ainda mais seus traços de similaridade. “Ser latino-americano implica em ter histórico comum, marcado pela colonização, em estar na periferia do capitalismo como nações em vias de desenvolvimento tanto do ponto de vista comercial e industrial, como também de circulação de bens culturais”. (Barbosa, 2022 b, p. 28)

Um exemplo prático dessa falta de interesse da indústria jornalística e do menosprezo aos países latino-americanos aparece em uma das notícias analisadas sobre o Furacão Katrina. Em primeiro de setembro de 2005, pouco mais de uma semana após o início da passagem do furacão, o governo venezuelano, através de sua filial petrolífera estatal nos EUA, anunciou a doação de US$1 milhão. Por mais que seja um valor alto, a cobertura do Estadão não considerou a notícia como de alta relevância e, por isso, ela foi colocada no canto inferior da página. Além disso, as informações trazidas nesta pequena reportagem são vindas de agências internacionais, não de correspondentes ou funcionários do jornal.

Figura 1: Reprodução da folha A17 do caderno internacional do Estadão, no dia 1º de setembro de 2005: reportagem sobre ajuda humanitária vinda da Venezuela aparece somente no canto inferior esquerdo.

Continua depois da publicidade

Um dos critérios de noticiabilidade amplamente utilizado no jornalismo são os valores-notícia. Segundo o pesquisador Mauro Wolf, os valores-notícia refletem quais os acontecimentos que são considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em notícia. Quanto mais valores-notícia um acontecimento apresenta, mais interessante ele é para a mídia.

A cobertura de catástrofes naturais geralmente apresentam os seguintes valores-notícia (Barbosa, 2010, p. 77 e 78): amplitude, quanto maiores os estragos, mais atenção é recebida internacionalmente; negatividade e dramatização, imagens fortes, mortos, feridos, desabrigados e mais geram interesse; consonância, acontecimentos atuais que relembrem anteriores; referência a nações de elite, ligado à importância no cenário geopolítico global; e proximidade, que não se refere necessariamente à geografia, mas também aos valores coloniais e relações internacionais.

Os Estados Unidos, para a indústria jornalística brasileira, são considerados mais próximos que os países latino-americanos e, por isso, acontecimentos em seu território têm mais destaque nas coberturas. Isso é evidente, inclusive, na disponibilidade de correspondentes internacionais que as empresas mandam para esse país, que é muito superior se comparado ao enviado a outros, como Argentina, Chile, Peru, Colômbia etc.

Continua depois da publicidade

Essas explicações técnicas não tiram o peso ideológico dessa cobertura. Esse drama de solidão da América Latina, não ter correspondentes, não ser considerada “próxima”, apenas reforça o quanto a região não é considerada significativa para a indústria jornalística. (Barbosa, 2010, p. 78)

A teoria do jornalismo, especialmente do jornalista Nelson Traquina, explica o porquê da diferença de tratamento quando se trata da cobertura de desastres naturais. Segundo a teoria do newsmaking, que analisa as práticas jornalísticas na seleção e construção das notícias, os jornalistas, para lidar com o alto fluxo das redações, aplicam critérios de noticiabilidade aos fatos, conferindo-lhes valores-notícia.

O presente trabalho debruçou-se em encontrar evidências de que o discurso da Indústria Jornalística prioriza acontecimentos - como desastres naturais, novidades culturais e outros - que ocorrem nos Estados Unidos e na Europa, ao invés de países vizinhos da América Latina. Além disso, demonstrar que essa é uma visão colonial e como isso está intrínseco na grande mídia brasileira.

Continua depois da publicidade

Tendo como base a teoria dos discursos - especialmente do livro “Discurso das Mídias”, de Patrick Charaudeau - usada para examinar as ideologias que dão molde à maneira pela qual as pessoas se comunicam em várias instâncias, a metodologia empregada para o presente trabalho foi a análise de conteúdo, baseando-se no pensamento de Laurence Bardin. Também foi utilizada a discussão sobre colonialidade do poder no jornalismo - aqui citados os estudos de Carlos Eduardo Souza Aguiar e Alexandre Barbosa.

Foram analisadas de forma quantitativa, qualitativa e comparativa, as matérias produzidas no período de um 20 dias entre o acontecimento e seus desdobramentos das duas catástrofes ambientais.

A primeira parte deste artigo traz uma contextualização sobre as ligações geopolíticas brasileiras em ambos os períodos analisados. Através da visão de um internacionalista, Pedro Feliu Ribeiro, a intenção desse tópico é deixar o leitor informado sobre o contexto mundial em que foi inseridas as catástrofes, o que deixa mais fácil o entendimento sobre o posicionamento do jornal.

Continua depois da publicidade

A segunda parte é focada numa reflexão aprofundada sobre os dados coletados na comparação entre as duas coberturas citadas. Esses dados são utilizados para comprovar as hipóteses levantadas anteriormente, além de remeter à literatura estudada.

A terceira parte reflete sobre as escolhas da indústria jornalística na cobertura de eventos internacionais. O debate entre correspondentes brasileiros e agências internacionais é o ponto central desse tópico, que mostra como a utilização desses dois métodos foi feita nas coberturas analisadas.

A quarta parte traz o debate sobre a cultura latino-americana na mídia hegemônica brasileira. Utiliza-se os exemplos da cobertura do terremoto no Haiti, especialmente sobre a religião Vodu e o tratamento dos haitianos durante esse período.

Continua depois da publicidade

Apesar dos direcionamentos divergentes em relação à ideologia política, Lula e George W. Bush criaram uma relação próspera durante seus mandatos. Bush afirmou, em 2002, durante uma conversa com o presidente recém-eleito Lula, que: “Algumas pessoas dizem que uma pessoa como o senhor não pode fazer negócios com uma pessoa como eu. Estamos reunidos hoje para mostrar que estão equivocados.”

Em conversa com o ex-presidente do Equador Rafael Correa publicada no site em espanhol do Russia Today, Lula disse que, durante seus dois mandatos, suas relações diplomáticas eram melhores com Bush do que com Obama, seu sucessor. A afirmação gera estranhamento pois a linha ideológica de Obama aproxima-se mais daquilo que Lula defende, porém, após algumas desavenças em relações exteriores, a relação entre os dois presidentes não permaneceu tão amistosa.

Em geral, a relação entre os dois governos era amistosa, mas isso não impediu a indústria jornalística brasileira de fazer severas críticas ao presidente dos Estados Unidos quando ocorreu o Furacão Katrina. As ações do norte-americano desagradaram uma grande parte dos envolvidos na catástrofe, e também não foi bem vista pela comunidade internacional.

Continua depois da publicidade

A Missão das Nações Unidas pela Estabilização do Haiti (MINUSTAH), foi uma iniciativa criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) numa tentativa de diminuir a violência e as crises existentes no país. O Brasil, desde o início da missão, em 2004, assumiu sua liderança, a pedido da própria ONU.

Durante a ação, que durou 13 anos, o Brasil enviou cerca de 30 mil soldados na tentativa de estabilização, reconstrução e democratização do Haiti. “É importante observar que a assistência humanitária está diretamente relacionada com a política externa dos países, visto que faz parte das relações bilaterais ou multilaterais entre países.” (Espínola, 2011, p.52)

Segundo análise do professor doutor Pedro Feliu Ribeiro, docente do Instituto de Relações Internacionais da USP, o Brasil tinha alguns objetivos internos ao aceitar a liderança da missão. Para ele, havia a intenção da república em conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU (CSNU), que o traria imenso poder geopolítico. Além disso, também havia a motivação militar no treinamento das tropas, mesmo que isso tivesse um custo alto. Por último, o Brasil sempre fez grandes esforços para se tornar uma potência na América Latina, e a liderança da missão podia trazer mais visibilidade e poder ao país, cuja intenção era liderar e estruturar uma política regional de segurança.

Diante da gravidade da catástrofe natural que abalou o Haiti em janeiro de 2010, o Brasil mobilizou forças, juntamente com outros países, para promover a assistência humanitária, vendo nesta ação uma possibilidade para uma maior inserção na ordem mundial. (Espínola, 2011, p. 65)

Dos objetivos citados, ainda sob análise do professor Feliu, apenas um foi atingido, e somente em partes. O Brasil não foi aceito como membro permanente do CSNU, e também não conseguiu avanços significativos no meio militar, apenas favoreceu os militares já contratados com salários mais altos e treinamentos para missões de paz (que nunca foram utilizados). Em relação à liderança regional, foram criados alguns institutos como a Unisul e o Conselho de Defesa, que cumprem parcialmente com os desejos iniciais da liderança no Haiti.

Apesar da destinação de verbas para treinamentos militares focados em missões de paz, o governo brasileiro negou o pedido da ONU de assumir a liderança de uma nova missão de paz no Haiti em 2023. Feliu analisa que essa medida demonstra a frustração do país ao não ter alcançado seus objetivos na MINUSTAH e, por isso, não deseja destinar mais verbas a um projeto como esse. Em análise da CNN, a visão do Itamaraty e do governo brasileiro é que as forças internacionais abandonaram o Haiti assim que a missão de comando brasileiro terminou. Nesse pensamento, a Minustah precisaria de uma continuação, mesmo que não militar, e o país necessitava atenção da comunidade internacional, e a falta dessas duas ações levaram à desestabilização e volta da alta violẽncia no haiti.

Como o terremoto que devastou o Haiti, o que restava de um Estado já enfraquecido foi destruído. Alguns jornais publicaram que a missão das Nações Unidas foi incapaz de ir além de resgatar seus mortos e que a ajuda internacional tardou e que a principal ajuda às vítimas foi feita pelos próprios haitianos. (Espínola, 2011, p. 61 e 62)

Para a comparação proposta, foram analisadas todas as reportagens, artigos e outros textos jornalísticos divulgados pelo jornal O Estado de São Paulo no período de 20 dias após as duas catástrofes. A escolha desse período deu-se para conseguir manter a essência da pesquisa, pois no dia 18 de setembro de 2005 (20 dias após a passagem do Katrina) chegou aos Estados Unidos o Furacão Rita. Devido às consequências devastadoras do Katrina, ele tornou-se um valor notícia de consonância, ou seja, as matérias sobre o Rita sempre remetiam ao Katrina, o que afetaria na análise quantitativa. Por isso, foram analisados somente 20 dias.

As coberturas dos eventos tiveram números similares. Na contagem total, foram 69 as matérias sobre o Furacão Katrina, e 70 sobre o terremoto no Haiti. Além disso, notícias sobre o Katrina apareceram 9 vezes na capa do jornal, já o Haiti foi capa por 11 vezes. Em contraponto, os números sobre as catástrofes são bem discrepantes, enquanto o Katrina ocasionou 1.392 mortes e teve efeito regional (não afetou o funcionamento do país como um todo), o terremoto do Haiti devastou o país inteiro e deixou cerca de 230 mil mortos.

Tendo como base os valores-notícias amplitude, negatividade e dramatização (seguindo a teoria do jornalismo), o terremoto do Haiti deveria ser mais atrativo à Indústria Jornalística e, por isso, ter uma cobertura mais extensa e elaborada. Entretanto, eventos que ocorrem nos Estados Unidos, no geral, apresentam o valor-notícia “proximidade”. “Proximidade: infelizmente, para a América Latina, os EUA são considerados mais próximos do que os países do Caribe, mesmo que nossa história, nossa língua e nossa cultura sejam mais próximas dos caribenhos do que dos norte-americanos.” (Barbosa, 2010, p. 78)

Desse modo, a proximidade com os Estados Unidos, que tem uma base colonial histórica, consegue superar todos os outros valores-notícia que poderiam fazer tragédias na América Latina serem mais interessantes aos olhos da indústria jornalística.

No dia 14 de janeiro de 2010, um dia após o tremor atingir Porto Príncipe (capital do Haiti), o Estadão adicionou um caderno especial a seu jornal, dedicado a falar sobre a tragédia e suas consequências até então. No momento, ainda não tinha chegado ao país nenhum correspondente enviado pela empresa, então as matérias tiveram como fonte agências internacionais de notícias, como Reuters, France Presse e Associated Press. Nenhuma matéria foi assinada por correspondentes de algum outro país da América Latina.

Figura 2: reprodução da página H1 do especial tragédia no Haiti do Estadão, dia 14/01/2010: capa do especial.

Figura 2: reprodução da página H1 do especial tragédia no Haiti do Estadão, dia 14/01/2010: capa do especial.

Nas 10 páginas que compõem o especial, é possível ver relatos de militares brasileiros, seus familiares, pessoas estrangeiras que estavam no Haiti na data, personalidades importantes nos cenários militar e político internacional. Em reportagem assinada por uma correspondente do Estadão em Washington, há o relato de Bill Clinton (ex-presidente dos Estados Unidos) dando suas condolências em relação à tragédia, pois ele e a esposa, Hillary Clinton (então secretária de Estado dos Estados Unidos), passaram “a lua de mel lá, ela está muito preocupada e fazendo tudo que pode, amamos o Haiti há muito tempo.”

Entretanto, não há nenhum relato ou entrevista de haitianos em nenhuma das matérias do especial. Mesmo naquelas assinadas por agências internacionais, as quais já tinham enviado representantes a Porto Príncipe naquele momento, não houve oportunidade ou interesse dessas empresas em escutar essas pessoas, que foram as mais afetadas.

Se a história opera duas construções diferentes, de acordo com os interesses das classes envolvidas, o jornalismo mercantil é o meio em que essa prática é ainda maior. A imprensa, por excelência, seleciona e exclui fatos no processo de transformação de acontecimentos em notícia. E este processo tende a colocar a América Latina numa posição subalterna (...) (Barbosa, 2010, p. 78)

Das reportagens assinadas por jornalistas do Estadão, percebe-se a preferência pelas partes da tragédia que envolvem brasileiros ou pessoas que possuem ligação com o Brasil. Duas páginas do caderno especial são dedicadas inteiramente a relatos de famílias de militares, representantes de ONG’s e outros.

Zilda Arns, importante pediatra e sanitarista brasileira, foi uma das vítimas do terremoto. O Estadão fez uma cobertura completa sobre a morte dela, além de homenagens e lembranças de todos os feitos da médica.

Figura 3: reprodução da página H6 do especial da Tragédia no Haiti do Estadão, dia 14/01/2010: página homenageia militares mortos após terremoto.

Figura 3: reprodução da página H6 do especial da Tragédia no Haiti do Estadão, dia 14/01/2010: página homenageia militares mortos após terremoto.

Nos dias seguintes, o Especial Tragédia no Haiti foi anexado ao caderno internacional do jornal. As características mencionadas permanecem as mesmas até a chegada, em 18 de janeiro, dos correspondentes enviados pelo Estadão para cobertura mais próxima das consequências dos tremores. A partir disso, fontes locais foram ouvidas, mas o foco da cobertura ainda continuou sendo nos militares e brasileiros afetados.

Além disso, também deu-se muita importância às relações diplomáticas entre os países, juntamente com as ações da ONU no Haiti, principalmente a relação entre os Estados Unidos e o Brasil no comando da recuperação do país.

Figura 4: reprodução da página H7 do especial tragédia no Haiti, dia 14/01/2010: relatos de parentes dos afetados.

Figura 4: reprodução da página H7 do especial tragédia no Haiti, dia 14/01/2010: relatos de parentes dos afetados. Figura 5: reprodução da página H10 do especial Tragédia no Haiti do Estadão, dia 14/01/2010: página especial em memória de Zilda Arns.

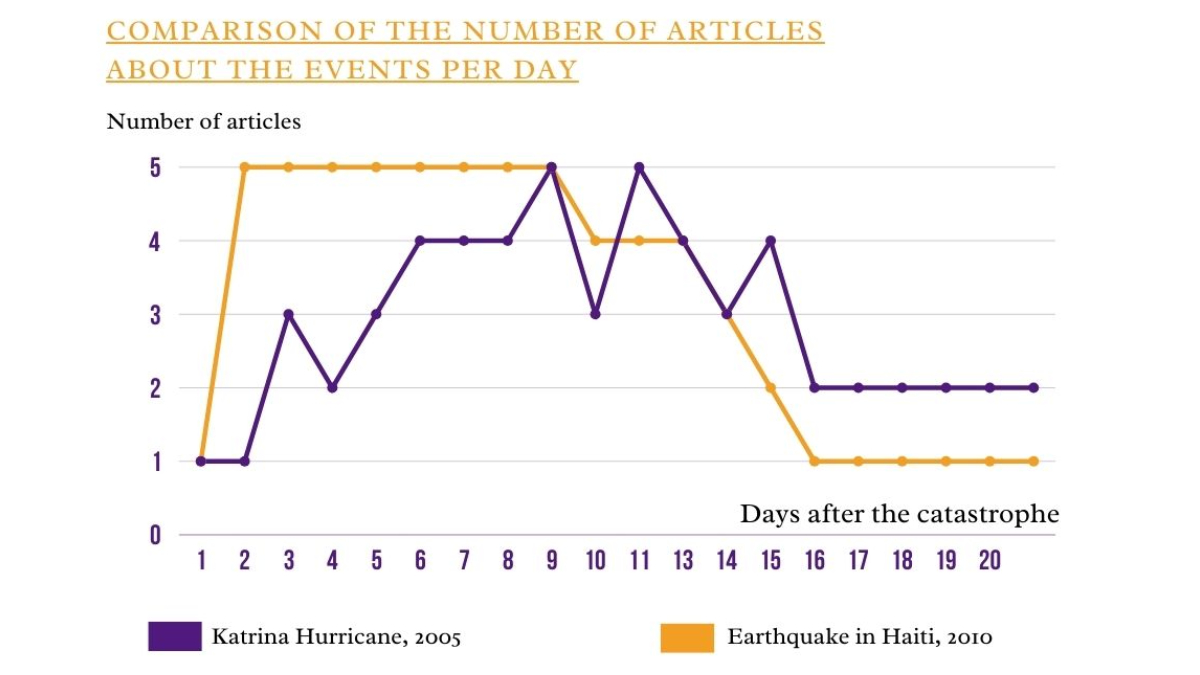

Figura 5: reprodução da página H10 do especial Tragédia no Haiti do Estadão, dia 14/01/2010: página especial em memória de Zilda Arns.Como citado anteriormente, o número de matérias nas coberturas de ambos os eventos foi parecido. Entretanto, durante o tempo analisado foi perceptível a queda no nível de interesse no que tange os assuntos referentes ao terremoto no Haiti.

Na primeira semana após o terremoto, apareceram no jornal mais de 5 matérias por dia abordando o assunto. Nos próximos dias, entretanto, a queda do número de textos foi rápida, passando para 4 matérias nos próximos três dias, 3 matérias no dia seguinte, 2 no outro e, daí em diante a tragédia foi citada apenas uma vez em cada edição do Estadão.

A abordagem do Katrina foi diferente. Nos primeiros dias após a passagem do furacão, a média de reportagens era entre 4 e 5. Essa média não teve grandes alterações com o passar do tempo, mantendo-se em 3 citações por edição do jornal até o final do período analisado. Uma das explicações sobre isso foi a grande repercussão dos efeitos do Katrina na economia, especialmente em relação ao petróleo, ou seja, o furacão continuou a ser citado na mídia por um tempo por conta dessas consequências.

Gráfico 1: quantidade de textos jornalísticos que aparecem em cada dia da análise sobre ambos os eventos no jornal. Fonte: Dados coletados a partir de reportagens do Estadão nos períodos: de 28/08/2005 a 19/09/2005; e de 13/01/2010 a 02/02/2010.

Gráfico 1: quantidade de textos jornalísticos que aparecem em cada dia da análise sobre ambos os eventos no jornal. Fonte: Dados coletados a partir de reportagens do Estadão nos períodos: de 28/08/2005 a 19/09/2005; e de 13/01/2010 a 02/02/2010.Esses dados novamente evidenciam que os valores-notícia proximidade e referência a nações de elite facilmente superam a amplitude, a negatividade e a dramatização. O Furacão Katrina demonstrou-se como pauta importante não somente pela tragédia em si, mas também por suas consequências econômicas. Enquanto as matérias sobre o Haiti ficaram concentradas no caderno internacional (após o primeiro dia do Especial Tragédia no Haiti), as reportagens sobre o Katrina ultrapassaram essas barreiras e chegaram também ao caderno de Economia.

Chegaram os jornais, os rádios, os televisores, os satélites, os computadores,. As cataratas de notícias, de imagens, tornando o mundo mais próximo. Mas na Pátria Grande que sonhou Bolívar sabe-se muito pouco das outras nações vizinhas e irmãs. Quase cinco séculos depois da chegada dos europeus ao continente, os povos dos países latino-americanos pouco intercambiam em matéria de informação, de cultura [...]. A integração latino-americana, sonhada, desejada, clamada, só será consolidada quando os povos latino-americanos se conhecerem melhor. E isso só será possível com uma comunicação de massas que sustente esse ideal. Os latino-americanos, por interesses mesquinhos, incompetência, falta de recursos ou de imaginação, cumprimos com muito pouco de nosso papel na melhoria da comunicação social da região. (Piernes, 1990, p. 9-10.)

As principais agências internacionais têm sua origem no século XIX, especialmente em cenários de guerra. Durante a Guerra Civil Norte-Americana (1861 - 1865), por exemplo, a cobertura jornalística presenciou um novo fenômeno: uma equipe de jornalistas cobria os eventos da guerra e vendia as informações coletadas a vários jornais, sendo mais barato para essas empresas comprar esse material do que enviar uma equipe própria para o local.

Esse movimento tornou-se interessante para a indústria jornalística, pois reduzia consideravelmente os custos da produção de notícias em âmbito internacional, aumentando os lucros dessas empresas. Assim, formou-se uma rede de grandes empresas, como Agence France Presse (AFP), Reuters e Associated Press, que desempenham essa função de captar informações e vender para vários países do mundo.

As mais influentes agências de notícia têm sua sede em países europeus e nos Estados Unidos, que coordenam a geopolítica capitalista, ou seja, a venda de informações que são provenientes desses países culmina numa visão única e colonizada do jornalismo. Questões sobre a América Latina, por exemplo, são noticiadas por países que não muito tempo antes colonizaram esses países, como é o caso da França, muito presente na cobertura do Haiti, que foi sua colônia até 1804. As coberturas acabam por reproduzir estereótipos e apresentar mais os interesses dos países ricos do que dos países em desenvolvimento.

Na história do Jornalismo, a ascensão da bandeira de determinada agência esteve estreitamente atrelada à bandeira do país em que ela instalou sua sede e no qual fincou interesses. A França, o Reino Unido e os EUA foram países em ascensão no momento em que a industrialização os projetava por suas ambições expansionistas e por seu poderio industrial e mercantil. E, também, pelo poderio de sua imprensa. Em outras palavras, a história do jornalismo internacional é, de algum modo, a história dos vencedores. (Natali, 2004, p.32)

Em 1980, um documento publicado pela UNESCO surge com a ideia de uma nova ordem mundial da comunicação e informação, principalmente, em relação à concentração midiática dos fluxos de comunicação. O chamado Relatório MacBride constatou que o fluxo de informações se dava de forma ordenada e concentrada nos sentidos Norte/Sul e Oeste/Leste – explicitando a divisão do mundo em termos de pobreza e ideologia (Mattelart, 2006).

Em suma, o Relatório MacBride propunha soluções para uma democratização das informações. Nele, foi evidenciada a exclusão de grupos e etnias da sociedade, além da desigualdade da comunicação, o que perdura até hoje. Na época, o documento foi fortemente criticado por países como Estados Unidos e Reino Unido.

No processo comunicativo sobre a formação de pensamento latino-americano, a visão que resulta é a de determinação das empresas de comunicação pela imposição do modelo neoliberal. Sinalizando, assim, discurso determinante de centros econômicos globais para o domínio ideológico e cultural. (Silva, 2018, p. 1)

Os correspondentes internacionais, jornalistas enviados por veículos de imprensa que moram no país em que fazem cobertura, trazem um jornalismo diferente daquela feito pelas agências internacionais, pois esses profissionais possuem uma relação com o país sede do jornal em questão, conhecendo sua cultura, história e língua. Isso agrega numa visão mais próxima daquilo que está acontecendo em outros países, como se as informações fossem contadas por alguém conhecido.

Pensando na qualidade da produção jornalística, informações trazidas por correspondentes seriam preferíveis a todo custo, entretanto, seguindo a lógica da mídia hegemônica e, acima de tudo, do capitalismo, o aumento do lucro supera qualquer ponto negativo no sentido do conteúdo das reportagens. Esse fator é muito evidente na cobertura dos eventos aqui analisados.

Nos primeiros dias após o furacão Katrina, as principais matérias no jornal sobre o assunto eram assinadas por um correspondente do Estadão em Washington. Mesmo que o profissional não estivesse exatamente no local da catástrofe (Nova Orleans), ele tinha acesso à maioria das informações sobre o assunto, uma vez que estava na capital do país. Desse modo, foi possível manter, durante os 8 dias antes da chegada do enviado especial a Nova Orleans, uma cobertura fiel e completa.

Por outro lado, nos 6 dias que antecedem a chegada do enviado especial a Porto Príncipe para cobertura das consequências do terremoto, não houve nenhuma matéria assinada por correspondentes de outros países da América Latina (além do Brasil). Ou seja, as informações sobre esse período foram trazidas exclusivamente por jornalistas de países com uma cultura completamente distante do Haiti, criando uma certa distância.

Não somente um problema possível de solucionar através da aplicação correta de investimentos, as trocas desiguais nas indústrias de comunicação se tornam a violação de um conjunto de direitos sociais, impedindo o exercício de certas necessidades fundamentais. ( Ladeira, 2013, p 668)

Mesmo após a chegada da equipe enviada para o Haiti, muitas reportagens continuam sendo escritas em outros países. Além do Brasil (país sede do jornal) e Haiti, são 33 as matérias escritas em países estrangeiros. A nível de comparação, no Katrina foram apenas 3 as matérias escritas fora dos Estados Unidos e do Brasil.

Boa parte desses textos escritos em países distantes do Haiti foram justificados por reuniões internacionais sobre o assunto ou encontros da ONU. Nessas matérias, correspondentes de cidades como Genebra, Paris, Washington e Nova York fazem a cobertura dos eventos, mas também apresentam um panorama geral da catástrofe, mesmo não estando no local. Ou seja, apesar da distância, a Indústria Jornalística considera correspondentes localizados na Europa e nos Estados Unidos como competentes para escrever sobre as questões latino-americanas.

A indústria jornalística, por sua grande repercussão e poder de disseminação de informações, desempenha um papel fundamental na formação de opinião dos indivíduos. A criação de uma identidade cultural, que baseia grande parte dos atos dos indivíduos, fica limitada a uma visão colonial, através da abordagem dessa mídia que exclui a cultura latino-americana de sua pauta. “Estarão os MCMs [meios de comunicação em massa] interessados no bem comum latino-americano, ou apenas nos interesses de uma elite econômica cada vez mais global?” (Sant’anna, 2001, p.7)

Como visto anteriormente, grande parte das notícias sobre a América Latina são trazidas ao público brasileiro através das agências internacionais. O teor colonial que essas informações contêm influenciam diretamente o imaginário brasileiro sobre o que é a América Latina. Em geral, quando esses países se tornam notícia, o conteúdo das pautas são negativos e pessimistas, tratando os latino-americanos como menos “humanizados”.

A América Latina sempre se apresentou de forma marginalizada nos espaços nobres da imprensa mundial e os jornais brasileiros retratam o mesmo comportamento. Muito pouco se fala dos países que formam a Região e esse pouco sempre é carregado de um contexto sensacionalista, grotesco, privilegiando o negativo. (Sant’anna, 2001, p. 3)

No período pós-terremoto no Haiti, o país encontrava-se em extremo caos. Porto-príncipe e outras cidades importantes estavam completamente destruídas, restando apenas escombros. Nesse contexto, era difícil que as famílias conseguissem alimentos o suficiente para se sustentar, mesmo com as ajudas humanitárias. Essas ações, inclusive, foram duramente criticadas internacionalmente por não terem sido suficientes. Ou seja, numa situação em que não há mais propriedade privada, é esperado que as pessoas busquem nos escombros alimentos e formas de sustento.

Entretanto, a cobertura do Estadão não teve tais considerações. Quando haitianos começaram a vasculhar os escombros de um importante mercado de Porto-Príncipe (que estava destruído, mas ainda continha alimentos e outros objetos), foram chamados de saqueadores. Além disso, pessoas que roubavam esses “saques” eram chamadas de assaltantes, ou seja, o jornal deu destaque a uma disputa entre “saqueadores" e “assaltantes”.

Figura 7: reprodução da página H2 do especial Tragédia no Haiti do Estadão, dia 14/01/2010: matérias falam sobre a situação no Haiti, citam roubos e mais, mas não falam com haitianos.

Essas notícias são exemplos da visão negativa que a mídia traz sobre o povo latino-americano. Mesmo numa situação de extrema emergência humanitária, o meio que os haitianos utilizaram para conseguir sustento foi mais interessante do ponto de vista jornalístico do que a fala dessas pessoas e seu estilo de vida.

O Vodu ou Vodou (na escrita em creole) é uma religião tradicional haitiana que está presente na cultura e história do país há muitos séculos. Essa cultura foi fundamental para a Revolução Haitiana, único movimento de independência feito por escravos que atingiu seus objetivos na história. Além de uma forma de resistência, foi no vodu onde a revolução começou, através da não aceitação da população acerca da situação do país.

O Vodou, dessa forma, influencia toda a cultura, relações familiares, relações com a terra, história e política haitianas. Porém, sua institucionalização serve para garantir reconhecimento e direitos políticos para algo que até hoje é visto como um culto a demônios e rituais malignos, principalmente por parte de Igrejas protestantes e neopentecostais dentro e fora do Haiti. (Alves, 2024, p. 6)

Nessa religião, é cultural o enterro de parentes ou pessoas importantes em terreno particular, como na casa de familiares. Durante a catástrofe, era difícil para os haitianos realizarem essa prática. As instituições internacionais entraram em debate em relação ao procedimento com os corpos, algumas diziam que as pessoas deveriam ser enterradas provisoriamente e depois identificadas, pois poderiam ser transmissoras de doenças, enquanto outras defendiam que não havia riscos de contaminação e que a prioridade deveria ser o reconhecimento dos corpos por familiares para que pudessem seguir sua cultura. O Estadão abordou esse tema em uma reportagem do dia 15 de janeiro de 2010 de forma resumida, ao falar sobre a discordância acerca do manejo dos corpos.

Figura 9: reprodução da página A20 doa editoria internacional do Estadão, dia 17/01/2010: reportagem sobre a história do Haiti.

Figura 9: reprodução da página A20 doa editoria internacional do Estadão, dia 17/01/2010: reportagem sobre a história do Haiti.

Apesar de citar o Vodu, o jornal não explicou como ele surgiu ou sua importância para o Haiti, reforçando estereótipos de misticismo e demonização dessa religião. “É essencial reconhecer que o vodou é uma forma de resistência negra, um modo de enxergar e existir no mundo, uma ligação com espíritos ancestrais. Parte de uma história e cultura riquíssimas.” (Alves, 2024, p.7)

A história do Haiti também sofreu com tais estereótipos. Em uma matéria do dia 17 de janeiro de 2010, o Estadão chama o Haiti de “O vizinho que ninguém quer ter”. Na reportagem, ao tratar sobre Toussaint L’Ouverture, idealizador da revolução haitiana, eles citam os jacobinos franceses e dizem que o homem “liderou uma legião de negros”, desumanizando escravizados. Além disso, para justificar as ações de L’Ouverture, foi citado que ele era inspirado nas ideias iluministas, e focou-se na consequência disso para as metrópoles.

A reportagem conta brevemente a história do Haiti até o início da MINUSTAH, em geral colocando a situação do país como consequência de seus governos tirânicos após a independência. Mesmo citando os problemas da colonização e suas consequências pós-independência, o texto tem um viés colonialista.

A partir dos dados analisados, é possível considerar que, apesar das consequências avassaladoras do terremoto no Haiti (que foram muito superiores aos estragos causados pelo Katrina), a cobertura de ambos os eventos foi parecida.

Com essas informações, conclui-se que os valores-notícia de “proximidade” - como citado, os Estados Unidos são considerados mais próximos do que os países latino-americanos pela mídia hegemônica brasileira - e “referência a nações de elite” ultrapassaram os interesses em “amplitude”, “negatividade” e “dramatização” nos eventos comparados. Isso é visível na constância em que o Furacão Katrina foi pauta de matérias no Estadão, enquanto o terremoto no Haiti foi um assunto importante durante os primeiros dias, mas depois foi perdendo destaque rapidamente.

Outro fator discrepante na análise das duas coberturas foram os países onde as matérias foram escritas. Sobre o Katrina, mesmo antes da chegada do enviado à Nova Orleans, havia um acesso grande às informações sobre a catástrofe rapidamente, utilizando principalmente os correspondentes de Washington e Nova York. Já no terremoto, antes da chegada dos enviados à Porto Príncipe, as informações não chegavam facilmente ao Brasil e, pela falta de correspondentes na América Latina de modo geral, o meio utilizado pelo Estadão foi a compra de notícias de agências internacionais.

Essa prática é muito comum no jornalismo internacional brasileiro, pois segue os princípios da indústria jornalística, pautada no lucro, que pretere o uso de correspondentes. Apesar da perda no conteúdo jornalístico, as agências são muito utilizadas pois são mais viáveis economicamente.

O último ponto analisado foi o tratamento da cultura latino-americana pela mídia brasileira. A desumanização e subalternização dos indivíduos ficam claras não somente nos termos empregados - como “saqueadores” no caso do Haiti -, mas também no eurocentrismo presente nas narrativas sobre a história desses países.

Portanto, pode-se afirmar que o tratamento dos eventos que acontecem na América-Latina é discrepante daqueles que ocorrem nos países centrais da geopolítica capitalista. Para resultados mais precisos, sugere-se mais pesquisas acadêmicas com outras comparações do tipo, para firmar uma tese.

ALVES, Ana Paula. Mais do que religião, Vodou. São Paulo, Revista Babel, edição junho de 2024, p. 6 e 7. Disponível em: https://issuu.com/usprevistababel/docs/babel_junho24_2_.

BARBOSA, Alexandre. América Latina como valor-notícia: critérios de noticiabilidade latino-americanos na revista Nossa América. Fatec-Itaquaquecetuba, SP, v.18, n.2, 2022 b.

BARBOSA, Alexandre. América Latina: solitária na indústria jornalística, presente na imprensa das classes populares. Paulus, Revista de comunicação da FAPCOM, v. 2, n. 3, 2018.

BARBOSA, Alexandre. A solidão da América Latina na indústria jornalística brasileira. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2017.

BARBOSA, Alexandre. Da ideologia editorial aos critérios de noticiabilidade: processo de construção de veículo de imprensa alternativo digital para a América Latina. Revista Ciberlegenda, 2010.

BARBOSA, Alexandre. Por uma teoria latino-americana e decolonial do jornalismo. Rio de Janeiro: Frutificando, 2023.

BARBOSA, Alexandre. Por uma teoria latino-americana e decolonial do jornalismo — critérios de noticiabilidade para o jornalismo latino-americano: o caso da revista Nossa América 2022. Revista Alterjor, 26(2), 03-19, 2022 a.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo (1977). Traduzido por Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011

CÂMARA, Juliana Fernandes. Representações da América Latina no Jornal Nacional e no Jornal da Record. 2008. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Habilitação em Jornalismo) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das Mídias. 2ª edição. Contexto, maio de 2006.

COSTA, Ana Luiza Serrão. Os efeitos de distanciamento no jornalismo internacional televisivo: um estudo de caso sobre o Jornal Nacional. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) - Curso de Graduação em Jornalismo, Instituto de Cultura e Arte, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022

ESPÍNOLA, Rafaella Soares. Assistência Humanitária internacional: uma análise da atuação do Brasil no Haiti pós-terremoto de 2010. Revista Acadêmica de Relações Internacionais, v. 1, n.2, 2011.

JOHN, Valquiria Michela; DA COSTA, Felipe; BUSNARDO, Guilherme Felipe; VARGAS, Pricilla Tiane; DOS SANTOS, Robson Souza; CAMINADA, Thiago Amorim. Narrativas do tempo presente no jornalismo de revista: um olhar sobre a cobertura da América Latina em 45 anos da Revista Veja. Revista Observatório , [S. l.], v. 2, n. 2, p. 192–210, 2016.

LADEIRA, João Martins. O Relatório MacBride e a gênese do debate internacional sobre trocas desiguais nas indústrias de comunicação. Revista FAMECOS, 19(3), 666–680, 2013.

MATTELART, Armand. Mundialização, cultura e diversidade. Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia [em linha]. 2006, (31), 12-19.

NATALI, João Batista. Jornalismo Internacional. São Paulo: Contexto, 2004.

OLIVEIRA, Isabella e LOPES, Rosiane. Uma história de luta e resistência. Revista Babel, São Paulo, edição junho de 2024, p. 6 e 7. Disponível em: https://issuu.com/usprevistababel/docs/babel_junho24_2_.

PARA fugir do Gustav, 1 milhão deixa suas casas nos EUA. Folha de São Paulo. São Paulo, 31 de agosto de 2008. Mundo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft3108200807.htm

PENA, F. Teorias do jornalismo. São Paulo: contexto, 2005.

PIERNES, Guillermo. Comunicação e desintegração na América Latina. Brasília: Editora da

Unb, 1990

SANT’ANNA, Francisco. América Latina – um tema fora da pauta Uma análise sobre o papel da mídia impressa brasileira no processo de integração latino-americana . 2001. Universidade de Brasília.

SILVA, Antônio Sebastião da. AS ILHAS LATINO-AMERICANAS NO JORNALISMO BRASILEIRO: disputa dos narradores sobre política e cultura da Argentina na hegemonia narrativa de Veja. 2018. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

SOUZA AGUIAR, Carlos Eduardo & MELO DA SILVA, Dayana K. Jornalismo decolonial e a questão da interseccionalidade . 2023, Pauta Geral - Estudos Em Jornalismo, 10(1).

SOUSA, Jorge Pedro de. Teorias da notícia e do jornalismo. Chapecó: Argos, 2002.

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. Vol. I e II. Florianópolis: insular, 2005.

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1994

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade